|

Ar Gelveneg Le Guilivinec | ||||||||||||||||||||||||||||

|

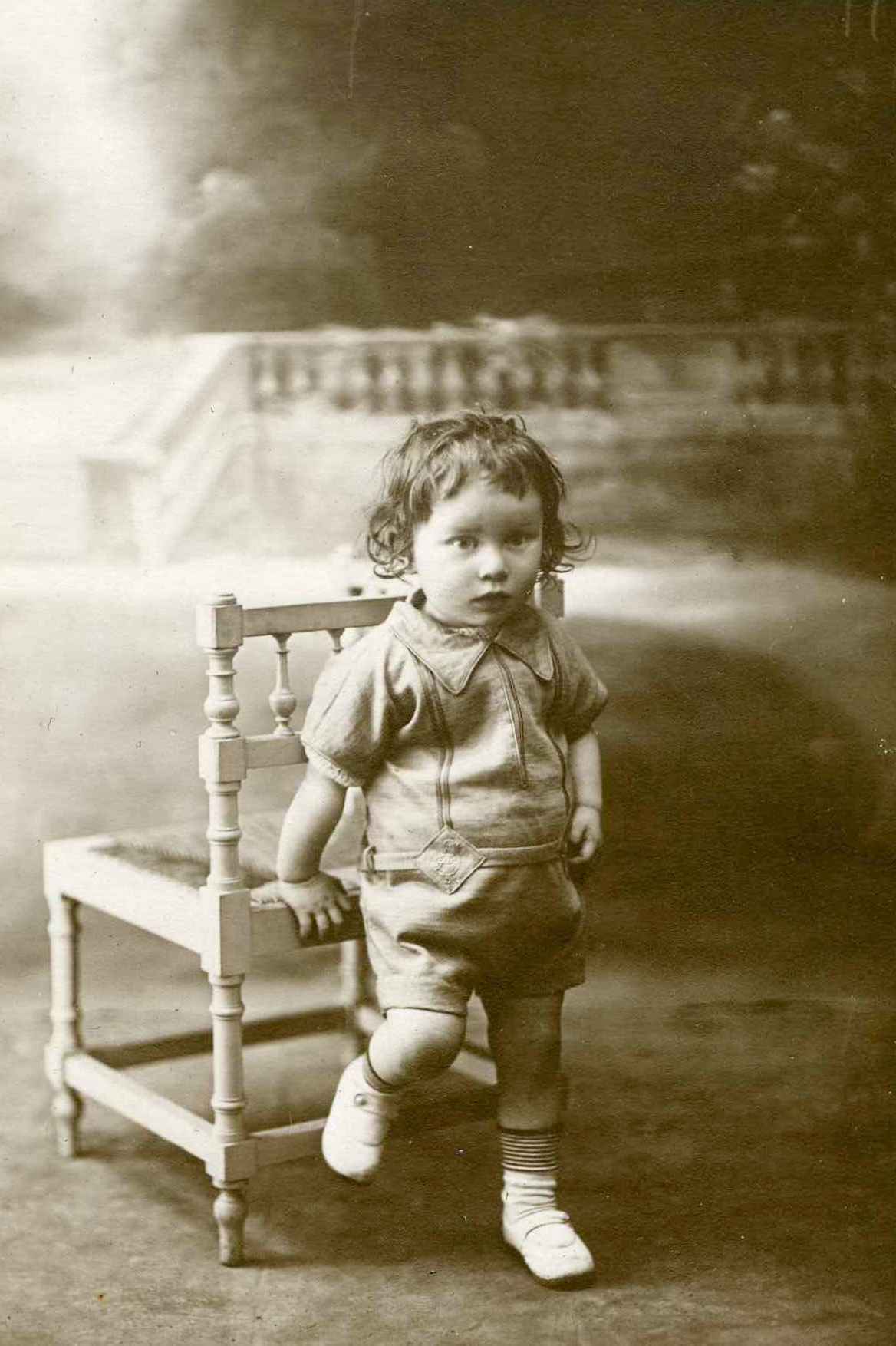

Je suis né en plein milieu d’un pentagone. Tout le monde ne peut pas s’offrir un pentagramme, surtout s’il s’agit d’une bonne étoile. Cinq années avant cet évènement intéressant, principalement pour l’intéressé, mes parents et mes grand- parents maternels ainsi que ma tante immédiate, avaient construit ensemble une solide villa, dans un lotissement alors très champêtre d’une petite ville savoyarde frontalière de la Suisse. J’étais fils unique et le centre du monde de cette famille attentive à mes premiers hurlements, position qui entraîna immédiatement un certain nombre d’avantages ainsi qu’une quantité d’inconvénients vite regroupés en emmerdements.

En dehors de la routine calendaire, les vacances étaient une part importante de notre existence car tous les cinq adultes de ce sextuor étaient instituteurs, donc fonctionnaires autorisés à se reposer du quatorze Juillet au premier Octobre en plus des jours fériés carillonnés ou pas, de quelques semaines d’inactivité à Toussaint, Noël et autour de Pâques, du Dimanche évidemment autant que du Jeudi et des fins de journées à partir de seize heures. C’est dire qu’ils disposaient de beaucoup de temps pour s’occuper de moi et de tout ce qui me concernait . Né prématurément pour profiter sans doute de la quiétude d’un Dimanche de printemps à l’heure de l’apéritif vespéral, mon expulsion fut assez laborieuse pour que j’apparaisse bleu et visiblement étouffé. On me posa là où j’encombrais le moins le médecin qui s’employait à tarir une hémorragie abondante que ma mère s’offrit au passage, si j’ose dire . Un banal examen de ses constantes sanguines aurait évité l’angoisse suffisante à dramatiser l’évènement mais ni l’époque ni la compétence de la médecine locale n’avaient permis de si élémentaires précautions. A peine résolue cette complication quelqu’un s’aperçut que, malgré ma couleur inhabituelle, je n’étais pas mort. Faute de berceau que l’on n’avait prévu que pour plus tard on me posa dans une corbeille à linge en osier rustique et on s’occupa de me ventiler suffisamment pour que je me mette à brailler d’autant plus énergiquement que l’heure était passée du repas du soir. J’étais pour mon entourage, au sens géomètrique du mot, l’avenir de la race. Un avenir cependant malingre, entéritique et rhino-pharyngiteux chronique, sans compter des épisodes de rougeole, coqueluche, varicelle et autres enchiffrènements broncho-pulmonaires que les soins empiriques attentifs et impérieux de ma grand-mère ne parvenaient à endiguer qu'à l'aide de régimes étonnants et de potions étranges. A la recherche d'une thérapeutique moins classique que les habituelles inefficacités à la mode du temps on me présenta à un médecin genevois homéopathe et de bon sens qui déclara, à peine sa longue barbe blanche satisfaite de m'avoir longuement chatouillé le bas du dos au cours d'une agréale consultation : - Il n'a rien. Qu'il fasse du ski et qu'il aille à l'océan ! - A la mer Docteur ? - Pas question...à l'Atlantique ...qu'il mange ce qu'il veut et qu'il aille en Bretagne... c'est tonique ! Dans ces conditions le pentacle familial n'avait plus qu'à s'exécuter. La préparation d'une telle expédition n'étant pas une rigolade pour des gens qui n'étaient sortis de chez eux que sous l'uniforme pour les hommes et jamais pour les dames. Ma tante, parisienne par aberration matrimoniale, ne se détachait de la masse que par l'originalité d'un diplôme d'enseignement aux enfants arriérés qui l'avait distinguée aux yeux d'un jeune collègue assez socialiste pour l'emmener à la Mairie mais pas assez anticlérical pour éviter l'Autel. Ce conformisme ne consolida pas une union précaire qui se rompit bientôt avec moins de faste et plus d'effervescence. Bref épisode hexagonal pour un pentagone désormais reconstitué autour du sujet principal qu'était la quête de l'occident thérapeutique.

Le problème était de trouver l'endroit où le climat serait assez tonique et iodé pour éloigner la menace ancestrale du goitre préalpin, du crétinisme hirsute associé ainsi que de nébuleuses carences en oligoéléments dont on ignorait alors jusqu'à l'existence. Il nous fallait également adopter un régime extrêmement marin, sous forme de poissons, crustacés et autres bêtes de mer, à l'exception des coquillages considérés comme des bombes à bactéries menaçantes à la suite de la mésaventure intestinale de je ne sais quel cousin qui avait mangé des huitres. Les Savoyards sont volontiers émigrants saisonniers, par tradition ancienne ou par nécessitè. On en trouve partout, jusque au bout du monde et certainement au Diable si ce n'est dans l'armée pontificale. Mon grand-père paternel était horloger de campagne mais surtout colporteur en bijoux réputés en ce fameux or d'Habère dont son père était promoteur et grossiste. Ainsi, chaque village ayant sa spécialité, des diamants par-ci aux ramonages par-là, des peaux de marmottes en haut aux chauffages collectifs en bas, Ils allaient chaque automne à la chasse aux petits métiers plus ou moins lucratifs mais inévitablement urbains. Ceux qui ne trouvaient rien devenaient mercenaires et on en vit se battre jusque contre les Turcs ou les Malgaches, dans le style du célèbre "Conscri de Tagninge". Dans ces conditions un projet de vacances en Bretagne n'émouvaient pas outre mesure ces descendants d'habitués aux expéditions périodiques dans ce qu'ils appelaient Les Frances. Ma tante de Paris fut mise à contribution et chargée de réunir assez de documentation sur ces contrées extrêmes, ce qui était une manière élégante de la tenir éloignée des décisions centrales. Ce qu'elle nous envoya par la poste aurait suffi à alimenter une encyclopédie et pendant ce temps là nous organisions dans une sérénité relative ce qu'elle aurait transformé en logomachie ou en inextricable dramaturgie. Son absence nous épargna aussi beaucoup d'allusions à Ulysse ou à Marco Polo qui n'ont rien à voir en Bretagne, ce qui dérange à peine les littéraires, universitaires et autres pédants domestiques. Un quatuor de Maitres d'écoles penchés en croix au-dessus d'une carte Michelin ont élaboré sous mes yeux étonnés une intéressante collection de poncifs qui vont de la Loire qui prend sa source au Mont Gerbier de Jonc au Gulf Stream calorifère, en passant par Jeanne à Orléans, Amboise où se poignardent les Mignons, Saumur et ses chevaux encadrés de noir et la falaise de Paimpol qui, en plus, se chante. C'est du moins ce que j'en ai compris en attendant de plus digestibles révélations. Les Côtes du Nord écartées pour leur aspect réfrigérant Brest évoqua fâcheusement le tonnerre. Crozon faisait trop chrétien, Quimper trop corentin, Pont l'Abbé trop calotin. La pointe du Raz était pleine de trépassés. Ce fut Le Guilvinec, capitale laborieuse du petit peuple de la mer, qui fixa notre choix par son aspect prolétaire et probablement socialiste. La Tante approuva immédiatement avec enthousiasme épistolaire. Nous connaissions le point de départ et le point d'arrivée. La Loire nous servirait de guide si l'on acceptait de court-circuiter la diversion orléanaise . Restait à inventer le véhicule. Mon père savait conduire depuis l'acquisition d'une B14 destinée à me transporter chaque Jeudi et chaque Dimanche de l'école de mes parents à celle de mes grand-parents. Ma mère, était débordée par son travail et l'élevage concomitant d'un bébé précoce, malgré la présence d'une bonne à demeure qui me gardait les jours ouvrables. Cette bagnole, à peine dégagée des conceptions hippomobiles, était une caisse à taille basse intégralement décapotable, à marchepieds et roue de secours latérale, munie d'une caisse à outils, d'un pare-brise abattable et d'une magnéto qui refusait de fournir le moindre courant en temps de pluie. La capote était beige, en forme de casquette, bordée sur les côtés de feuilles de micas à peu près opaques et soutenue par des tendeurs en bois . Le tout se repliait laborieusement pour rouler à l'air libre et surtout en plein vent d'une vitesse pourtant modeste. En cas d'averse il était recommandé de se mettre à plusieurs pour tendre précipitamment cet habitacle sous peine d'immersion des passagers et des biens. En hiver il y faisait un froid polaire et les peaux d'ours légendaires des premiers pilotes n'y auraient pas été du luxe. Emmitouflé comme un sibérien, je glissais sur la molesquine des banquettes luisantes au moindre virage centrifuge. En été j'avais grand peur des chars de foin et des rouleaux compresseurs. J'adorais, par contre, une sorte de trompette nickelée à poire de caoutchouc qui produisait un beuglement sinistre qui effrayait les passants et excitait beaucoup les chiens. Cette rustique mécanique avait disparu dès notre installation en ville et son remplacement était inscrit au chapitre des projets prioritaires, c'est-à-dire dans bientôt si ce n'est pour plus tard. L'évènement eut lieu sans prévenir vers la fin d'un repas vespéral à l'heure satisfaite du qui-veut-du-café, lorsque ma grand-mère brandit solennellement sa fourchette à la manière d'un sceptre, fixant mon père droit devant - Paul....j'ai acheté une auto ! Une terreur glaciale figea l'assemblée. L'évocation muette des minuscules compétences de la Mémé en matière de mécanique, qui se réduisaient à une centaine de mètres en bicyclette pour dame, une culbute dans un fossé plein d'orties et l'usage occasionnel du moulin à café, nous fit prévoir le pire. Quelle caricature de tracanelle démantibulée allait-elle nous échoir ? Tout le monde tremblait, sauf Paul qui, chaise comprise, bondit d'un bon mètre et se précipita vers la porte vitrée qui donne sur la terrasse en hurlant des : - Oh ! nom de dieu de nom de dieu!.....où çà ?......où çà ?.....Quoi ?.....chez qui ?.... La réponse arriva en même temps que la fourchette retombait dans un impeccable je-n'entends-qu'une-crosse - Chez Floquet...naturellement ! Il est des références qui en imposent . Outre son métier de garagiste, ce brave homme possédait un prestige particulier aux yeux de ma famille dont il faisait quasiment partie étant né natif du village de mon grand-père et de quelques ancêtres de ce dernier sans compter les classards, conscrits, garnements du catéchisme et autres braconniers de grenouilles. Bref, un homme de confiance qui nous fournit une belle C4 presque neuve qui atteignait le quatre-vingt en pointe, extrémité invraisemblable qui écarquillait tout le monde et suffoquait les passagers. C'était, disait-on, une conduite intérieure. Je me demandais bien par où on aurait pu la conduire autrement que du dedans. Elle possédait un beau radiateur chromé où l'on versait de l'eau avec un arrosoir et aussi une malle arrière plutôt symbolique qu'il fallut remplacer par un solide porte-bagage repliable en fer forgé. On y ajusta une malle aussi vaste qu'un coffre de pirate. L'aspect marin de la chose était profondément prémonitoire. Dedans, tout était tapissé de drap gris orné de gallons autour des ouvertures et les vitres se commandaient au moyen de manivelles. Il y avait même une sorte de carquois en faux Lalique fixé à un montant et destiné, je crois, à recevoir des fleurs. Le tableau de bord était en espèce de palissandre et on y voyait clair la nuit au moyen d'une sorte de pastille en verre dépoli et beaucoup d'imagination. Nous étions désormais équipés pour les grandes épopées. La grand-mère exigea des pneus neufs et une assurance illimitée corps et biens. Elle ajouta qu'on ne savait jamais. Elle ne dit jamais quoi. Le départ eut lieu le second jour des vacances. La veille avait été à peine suffisante pour déchainer une sorte d'émeute permanente dans toute la maison à s'épuiser en confection de bagages que l'on vidait ensuite avec le même esprit d'abnégation qui poussait les Russes à jeter les enfants aux loups pour alléger la troïka. Il aurait fallu quinze voitures pour emporter tout et on finit par ne plus rien emporter ou presque. La grand-mère, avec des accents de tragédie grecque, glapit toute la matinée qu'on achèterait sur place et toute la soirée qu'elle était ruinée. Elle supposait probablement que, comme un cheval, le châssis trainerait du ventre si on chargeait trop. Comme elle tenait ferme la bourse commune, tout le monde se taisait sous l'orage et filait dans les couloirs avec une remarquable fluidité. Le grand-père avait été vertement prié de ne pas nous entraver les jambes et passa sa journée à fermer hermétiquement les fenêtres et les volets qu'il devait rouvrir ensuite car on n'y voyait goutte là où il s'était acharné. Lorsque les derniers ajustements et calages de fesses se furent calmés et que Paul embraya, la solennité et l'émotion étaient si intenses que les Adieux de Fontainebleau auraient semblé, par comparaison, une aimable garden-party. Personne ne se risqua à renifler avant la sortie de la ville et la cruelle traversée de l'Arve au Pont d'Etrembières. Il y eut encore une épreuve douloureuse au passage du pont Carnot, là où le grand-père honora d'un majestueux coup de chapeau le panneau routier qui marque la limite de notre ancestrale province. Cette fois-ci nous étions bien partis dans l'espérance impatiente qui fut celle de tous les peuples migrateurs à la poursuite du soleil couchant. Après tout, ne sommes-nous pas Celtes comme les autres ? Nous avons roulé toute la journée pour aller dormir à Nevers. Les interminables routes tordues jurassiennes finirent par nous lâcher dans des régions vallonnées, barrées de peupliers en rangs ou ornées de marécages verdoyants où paissaient des kyrielles de vaches blanches. Nous progressions sereinement au gré des arrêts pipi et d'une pose sandwich que la Mémé nous avait imposés au cas où. Ou quoi ? Sur les routes ce ne sont pas les auberges qui manquent. Ce sont les grand-mères affamées pour s'y arrèter. Pour passer le temps dans la torpeur méridienne la vocation pédagogique générale de la famille fit surface avec brio. J'ai eu droit au Jura constitué de chainons parallèles, ce qui ne m'étonna guère, vu que lorsque nous finissions de monter c'était pour commencer à descendre et inversement. J'ai appris que la Bresse produit des poules blanches, le Charollais des bœufs, le Maconnais du vin à propos duquel on insistait un peu trop pour être honnête. J'étais certain de mal dormir à cause de cette abondance d'informations essentielles à la bonne marche des progrès intellectuels d'un jeune garçon en vacances depuis l'avant-veille et complètement indiffèrent à la couleur des poules ou à la biographie des moines de Cluny. C'est pourquoi on se mit à chanter. J'étais coincé sur la banquette arrière entre ma mère et la Mémé, qui devaient me tenir chaud et me servir d'amortisseur bilatéral en cas d'accident. Les femmes l'avaient ainsi décidé. Les deux homme, à l'avant, libérés de toute influence sur la cargaison, se consacraient en paix aux questions mécaniques, géographiques, topographique et météorologiques, dans une euphorie suspecte qui me laissait penser que, pour une fois, on ne viendrait pas les emmerder avec des problèmes ménagers à résoudre d'urgence. Leur compétence leur servait de sauvegarde et je les enviais bien fort car derrière on chantait. Je n'ai jamais compris cette propension qu'ont certaines gens, en particulier les cheftaines, pour provoquer des hurlements, des gloussements, des gémissements ou autres manifestations laryngées ridicules, dès qu'on se met à marcher au pas, à se réunir en rond ou en toute autre occasion où l'on serait si heureux de n'écouter que le silence et le murmure du vent zéphyrien. Ces crises de vocalite aiguë sont d'autant plus odieuses que les paroles sont généralement ineptes à condition qu'on s'en souvienne au lieu de les bégayer, recueils de babolages poétiques à quatre sous . Installé entre deux voix dissonantes hululant des paroles désaccordées, j'avais plutôt envie de mordre que de me joindre à ce duo disparate . Heureusement que le moindre incident routier, comme un camion à dépasser, une voiture indisciplinée arrivant d'en face, un chien dans un village ou une poule ébouriffée, venait opportunément éteindre pour un temps ces débordements lyriques. Nous avons terminé cette gigantesque étape à la porte d'un hôtel de Nevers, après avoir parcouru en une longue journée la distance que des coureurs cyclistes auraient trouvée modeste. A cette époque les hôtels étaient encore groupés autour des gares, contrairement aux bordels qui se trouvent de préférence derrière les évêchés . Le bon principe d'alors imposait que les voyageurs vinssent en train. C'était vrai au temps de la vapeur et le resta à l'aube de l'électrification. L'automobile rapidement extensible envahit les routes et déserta les voies. Les hôtels restèrent à leur place. Le résultat fut, pour les occupants, l'assurance de nuits perturbées par d'interminables manœuvres de mécaniques époumonées bousculant de mystérieuses ferrailles issues des forges de je ne sais quel creusot. Le lendemain se transforma bien vite en une litanie de châteaux tarabiscotés, sans omettre une seule ardoise, une seule girouette. Vinrent en foule des Ronsard, des Du Bellay en pagaille et autres inconnus inoubliables. Il y eut beaucoup de rires étouffés à l'évocation des maitresses de François premier. Il y eut des digues puissantes et des ponts interminables qui franchissaient un désert de sable abreuvé d'un modeste pipi qu'on appela la Loire. On me montra des troglodytes au nom étrange et des caves à Muscadet taillées sous les vignobles. Je vis beaucoup d'auberges ou d'hostelleries du Cheval Blanc ou d'autres Faisans Dorés, sans compter les Lions d'Or annoncés par d'obèses cuisiniers en contre-plaqué et leurs enseignes en illisible gothique . Nous avons dormi à Saumur dans un silence rédempteur. Les deux amateurs de blanc de la famille en profitèrent pour réviser leurs préjugés quant aux vertus vinicoles de l'au-delà des monts. Le troisième jour était voué depuis le départ de Savoie à devenir l'ultime révélation. Notre documentation disparate, outre les ouvrages pédagogiques aussi classiques que sommaires, en comprenait d'autres plus extravagants ou franchement délirants. La Bretagne y apparaissait comme une collection de dolmens où des druides d'opérette égorgeaient des vestales pantelantes, de falaises déchiquetées d'où des veuve échevelée assaillies par la vague furieuse hurlaient leur haine aux flots assassins, de terre-neuvas submergés, en suroits dégoulinant d'écume, qui arrachaient à l'océan déchainé des tonnes d'huile de foie de morue. Nous possédions aussi de gros livres reliés à l'ancienne, pleins de Victor Hugo, qui nous exposaient des images terrifiantes de poulpes gigantesques, de trois-mats démembrés, de naufragés en haillons dépouillés par des brutes avides. Il ne manquait qu'un air de biniou et un bol de cidre pour achever la foire aux poncifs. Ces horreurs me laissaient froid car j'aimais beaucoup l'huile en question que je buvais au goulot, au grand effroi de ma grand-mère qui me poursuivait partout pour m'introduire de force un bonbon salvateur de bien plus mauvais goût que cet excellent lubrifiant. Nous attendions une sorte d'accession au dernier grade de la vérité. Ce fut une relative déception. J'encaissai bien une allusion aux Chouans, à Quatre-vingt-Treize, à Chateaubriand et son génie trop chrétien pour être honnête mais ce fut tout. Les crêpes dentelles et la poterie de Quimper tombèrent trop tard sur un équipage fatigué de rouler sur des routes de plus en plus douteuses à mesure que l'on approchait d'un certain Plomeur. Le grand-père avait renoncé à anticiper du doigt sur sa carte pliée en huit avec toute la minutie de l'officier qu'il avait été et laissait Paul marcher à l'estime en suivant les panneaux routiers. A vrai dire, tout le monde en avait marre et souhaitait un grand coup de frein final et bientôt un bon lit.

Viendrait peut-être le temps de la réflexion dans ce plus-tard hypothétique ? Vinrent Pont-l'Abbé et son château sévère puis, Plomeur tant désiré. A la sortie du petit village un gros mur de pierres brutes barrait la route en la divisant. Il formait une fourche où un panneau bifide indiquait, à droite SaintGuénolé, à gauche, enfin, Guilvinec. La C4 poussa un soupir et la famille hurla à l'unisson la joie, toute maritime, d'arriver au port. Bientôt, une puissante odeur de goudron, de sardine écrasée et de goémon fermenté, saisit nos narines révoltées aux cris de " l'iode, l'iode " chimiquement stupide mais tellement euphorique. Le carrefour de Pendref rétablit pour un instant un réalisme raisonnable. C'était un carrefour étrange bordé de murailles. Les gens s'y étaient entretués dans de telles proportions, à cause d'une visibilité parfaitement nulle de quel coté qu'on l'aborde, que les pouvoirs publics, pour une fois alertés, avaient fait remplacer le panneau officiel à la croix de Saint-André par un triangle noir portant tête de mort et fémurs entrecroisés. Cet insigne des pirates des Caraïbes détonnait bien un peu en pays bigouden mais on avait pris soin d'ajouter deux boules de verre réfléchissant dans les orbites de la chose qui brillaient horriblement dans le crépuscule de cette longue et profitable journée. L'arrivée à Guilvinec se fit sans hâte par un passage à niveau là où on s'étonna qu'il y eut un train, la douce descente entre les maisons grises de la rue de la Gare et, à gauche au carrefour, la rue du Port. La C4 s'arrêta en soufflant devant une maison blanche d'apparence cubique. On frappa, on ouvrit, on entra on discuta et on me mit au lit car j'étais déjà endormi.

Le lendemain matin s'ouvrit sous le signe de l'organisation pour tous et de l'exploration pour moi. Je m'étais réveillé dans une petite chambre entièrement en bois, sol et plafond compris. J'entendais le discret grincement des vers à bois qui prenaient leur petit déjeuner accompagnés du dehors par le premier concert d'une nuée de goélands gueulards qui me jeta immédiatement à la fenêtre . Toute la maison, sur deux niveaux, était aménagée ainsi. Quatre murs de solide granit et tout l'intérieur livré aux charpentiers. Les constructeurs de navires étaient passés par là. Après un Banania accompagné d'une sorte d'excellente brioche qu'on me présenta comme du «pain doux» et d'une inoubliable spécialité locale, le beurre salé, j'ai assisté à la répartition des tâches par la Mémé plus experte que jamais en organisation domestique avec la rigueur sans réplique d'un officier d'état-major. Paul fut désigné comme responsable de mes obligatoires promenades matinales. Le Pépé devint préposé au ravitaillement de toute nature et principalement de l'achat quotidien des poissons ainsi que des crustacés qui seraient désormais notre nourriture exclusive puisque nous étions venus pour çà. Ma mère resta comme d'habitude au niveau d'auxiliaire où elle était confinée sous l'appellation de « ma pauvre Yvonne ». Elle devait s'occuper du ménage, des lits, des épluchures diverses et nettoyages de tous animaux à nageoires ou carapaces. Elle s'en trouvait très bien, ainsi déchargée de responsabilités et assurée de ne rien entreprendre de répréhensible tant que quelqu'un s'en chargerait à sa place. C'est selon ces directives sans équivoque que je partis avec mon père à la découverte de la ville et de ses curieux habitants.

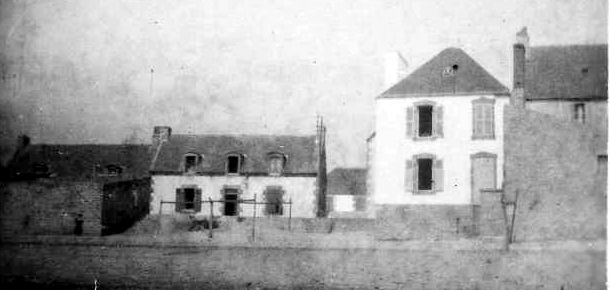

L'architecture était l'aspect qui m'intéressait spontanément en présence d'un paysage nouveau. La Bretagne côtière m'apportait un tel dépaysement au sortir de mes montagnes natales que j'allais de découvertes en étonnements mais toujours avec l'intention de comprendre et de ne jamais juger. J'avais constaté que bien des choses s'expliquent pour peu qu'on s'en occupe et je posais moins de questions que je n'en résolvais moi-même. Donc ici le bois était dedans. Pas de bois apparent même pour les toitures contrairement à nos villages traditionnels où tout est en granges à partir du rez de chaussée, où les avant-toits sont amples et les poutres apparentes partout . Ici tout était en pierre, parfois taillée, parfois à peine équarrie mais toujours solidement maçonnée. Les pierres d'angle, les entourages de portes et de fenêtres, étaient ostensiblement ajustées pour former un décor et un aspect de robustesse. Les murs talochés étaient systématiquement blanchis. Toutes ces petites maisons presque identiques s'alignaient le long des rues périphériques. Une fenêtre de chaque côté d'une porte centrale le plus souvent ouverte, parfois une ou deux mansardes et toujours les deux pignons triangulaires coiffés d'une courte cheminée massive. Les toits étaient uniformément couverts d'ardoises, parfois cimentées sur le faite, sans gouttières ni écoulement, parfois ornés d'une ou deux petites lucarnes. Les volets étaient robustes, peints comme la porte, souvent en bleu ou vert clairs. Les plus modestes montraient un sol en terre battue ou un dallage de pierres grossièrement agencées. Tout çà était très authentique, très fonctionnel mais on y sentait une rusticité et un dépouillement qui était peut- être simplement signe d'une extrême pauvreté. Certes, l'axe urbain que représentaient ensemble la rue de la Gare et surtout cette rue de la Marine qui menait au port, montraient des maisons plus élevées, plus volumineuses, d'aspect plus bourgeois et d'autant moins authentique. Les commerces, les bureaux d'administrations, la Mairie, la Poste, une pharmacie, y étaient regroupés de loin en loin, formant sur quelques centaines de mètres une zone d'activité presque exclusive. Les rues adjacentes, parfois des ruelles ou des places dissimulées, à l'exception de celle de l'Eglise, portaient des noms bizarres comme des allusions à la Grande Guerre que je n'imaginais pas tellement vivace dans la mémoire de ces régions. Je comprenais désormais que la chair à canons devait avoir aussi le goût du sel. Je fis ces observations successives à force de me promener dans tous les endroits accessibles à ma curiosité continuellement éveillée par le choix que faisait mon père d'itinéraires variés au hasard de ses propres obligations, comme l'achat du pain, les visites au garagiste, le matériel de pêche ou les nombreuses tâches confiées à un personnage digne de la confiance dirigiste que l'on sait. Notre rue du Port ne manquait pas d'intérêt immédiat. Elle s'amorçait au carrefour à l'origine de la rue de la Marine, Elle se dirigeait vers le Sud en se courbant légèrement vers l'Abri du Marin puis un atelier de construction de bateaux, et se terminait, bec dans l'eau, au gué constitué de grosses pierres cubiques usées par des générations de sabots hâtifs qui donnait accès à Léchiagat. J'avais noté ces deux bâtiments, l'un pour son mystère, l'autre pour son intérêt. L'Abri du Marin était une sorte de dispensaire, club de sport, centre culturel et pédagogique, le tout très bien-pensant et passablement puritain, qui incitait les marins à fuir le cabaret et les filles à matelots. Bien qu'on m'en dise grand bien, je passais outre. L'atelier me passionnait autrement avec ces belles coques toutes neuves en formation, cette délicieuse odeur de bois travaillé, ces tas de chutes de toutes les formes entre lesquelles nous allions trier celles qui serviraient pour la cuisine. Je poussais fièrement la brouette. Quant au gué de gros blocs entre lesquels coulait un filet de marée vaseuse alternatif, en attendant que le flot recouvre tout deux fois par jour, il m'enthousiasmait comme une attraction fascinante surtout aux moments où il fallait le franchir en courant, à la limite de la submersion, pour éviter d'en appeler à la plate du passeur. De toutes les autres maisons de la rue, qui étaient fort nombreuses, se suivant presque sans intervalles de chaque côté, à l'exception de quelques passages étroits pour chats maigres, deux nous étaient précieuses, la nôtre et celle de nos excellents voisins d'en face. Nous avions loué une petite maison dans la première partie de cette rue agréable. La propriétaire était une demoiselle assez avancée qui exerçait la profession de grossiste en dentelles, ce qui me semblait une bien étrange occupation. Elle vivait au sous-sol dans un réduit minuscule et nous abandonnait tout le reste pour la durée de la saison. Le confort y était sommaire même pour l'époque et le lieu mais nous nous y sentions à l'aise et parfaitement heureux. L'absence de salle de bains et même de toilettes, pour ne pas dire de chiottes, était compensée par les plongeons quotidiens dans les eaux claires de la Grève Blanche dont nous rapportions aussi beaucoup de sable scintillant collé à la peau. Pour le reste nous disposions sur l'arrière, côté mer, d'une modeste guérite en plots qui contenait une cuve surmontée d'une planche percée. La vidange de l'engin se faisait de nuit, à marée haute et dans la plus grande discrétion.  Avec mon très mauvais appareil j'ai pris une très mauvaise photo de cette maison mémorable et de celle des Biguais qui entrèrent dans nos vies dans des conditions assez particulières. Un des avantages appréciables de la rue du Port était sa nature d'impasse, faute de débouché carrossable. On y goutait une tranquillité nocturne presque totale, à peine troublée par quelque rare cycliste qui devait ensuite charger sa bécane sur une plate pour gagner Lechiagat, à moins qu'il ne se risque sur les gros pavés du gué, son clou à l'épaule comme pour un cyclo-cross. La circulation automobile étant ainsi réduite à l'indispensable local, quelle ne fut pas la terreur d'entendre un soir les éclats d'un klaxon triomphant jeter aux fenêtres tout le quartier et affoler les oreilles. C'était Vincent ! Ma tante de Paris, toujours remarquée en sa qualité de marginale de la famille, et surtout de son état de célibataire divorcée, recevait la visite occasionnelle de quelques amis éventuellement renouvelables au fil de la saison et des hormones. Cette hospitalité alternative lui interdisait une cohabitation familiale trop rapprochée. Ma grand-mère n'aurait pas aimé çà. Sa morale très laïque et d'autant moins tolérante le lui interdisait. On loua donc chez Biguais une chambre mansardée fort intime qui sauva les principes sinon les apparences. La largeur de la rue suffisait, sauf aux heures des repas où tout le monde se réunissait pour se confondre en admiration et louanges répétées sur la qualité de l'inévitable poisson et des pyramides de langoustines quotidiennes. Cette année-là c'était donc Vincent. J'attendais dans l'impatience les apparitions de cet ancien légionnaire, reconverti dans la représentation en produits de nettoyage pour automobiles et relativement en rupture d'épouse. Il était charmant et nous assurait de montrer toujours une voiture rutilante dont mon père était très fier. J'admirais surtout une virile cicatrice qu'il présentait à l'abdomen pour avoir rencontré quelque balle berbère au cours d'un séjour au Maroc pas tellement pacificateur. Elle lui valait de plus une pension appréciée et l'admiration discrète des dames de la plage. Il circulait en décapotable Rosengart rugissante à sièges et garnitures de cuir rouge. D'où l'avertisseur tonitruant. C'était le prototype de ce qu'on appellerait bientôt un play-boy. La famille Biguais aurait pu se sentir honorée d'en avoir hébergé un exemplaire à peine anticipé.

Il y avait Madame Biguais, pilier central de la maison, axis mundi de la famille. Elle se faisait appeler Mémé Coz. C'était une grande femme svelte au sourire affectueux dans un visage bronzé aux traits aigus. Elle était veuve déjà, toujours vêtue de noir et s'autorisait à interpeler de temps en temps son mari défunt qu'elle apostrophait vertement pour l'avoir laissée seule avec deux enfants à charge alors qu'il restait désormais assis à ne rien faire sur la première marche de l'escalier du couloir. C'est à l'entendre que j'ai appris que les Bretons ne se disent Vous que lorsqu'ils sont devenus très intimes et usent du tutoiement pour les relations normales. Cet enseignement devait bien me servir plus tard dans mes rapports estudiantins à tendances parfois armoricaines. La certitude que montrait cette sympathique personne de la survie de l'âme, outre l'aspect ancestral de la foi celte qu'elle ignorait sans doute, lui donnait une sorte d'élégance naturelle teintée d'un soupçon d'ironie dans une existence probablement difficile qu'elle assumait avec style et sens de l'humour. Après Mémé Coz, le personnage le plus passionnant était Pierre. Je l'admirais beaucoup car il était marin, de cette race dont Aristote a dit : " Il y a trois sortes d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer " . Hauturier, il venait irrégulièrement à terre et je l'imaginais faisant le tour du monde sur de gros bateaux accastillés de cuivre comme ceux que je voyais passer, petits traits d'union sur la ligne courbe de l'horizon dont on m'avait expliqué que la rotondité faisait un infini. Il m'appelait Petit Paul puisque mon père se nommait Paul, suivant en cela la règle du pays. J'allais quelquefois au port avec lui et il m'apprenait un tas de choses passionnantes sur la mer, les malamoks, les pinasses, les noms de poissons, les pironos, les boultous qui sont si succulents avec du beurre-blanc, les gros dormeurs qu'il faut " envoyer avec nous" pour les cuire rapidement avant qu'ils ne meurent. Il m'avait donné de beaux coquillages venus des mers du sud et me fit une magnifique maquette de thonier contre laquelle je lui ai échangé, bien longtemps après, un bel Opinel aussi symbolique que savoyard qu'il prit soin de tenir toujours aiguisé à souhait et prompt à servir à tout avec une efficacité extraordinaire à bord comme ailleurs où il devient une seconde nature à l'homme qui travaille. Il y avait Marie et son parler lent et lourd. Il y avait tous ceux qui ne sont plus.Les femmes de la famille portaient tout naturellement la coiffe tubulaire, les sabots et le costume traditionnel. Au Guilvinec c'était la règle, comme partout. Je n'en connaissais que deux ou trois qui ne la suivaient pas comme la boulangère du carrefour et la femme du médecin. Je surprenais parfois des ménagères négligentes sorties furtivement sans coiffe, avec le coussinet seulement. C'était mal vu. Un minimum de tenue exigeait le port du costume complet et, à la moindre occasion, celle du magnifique tablier brodé, sujet de fierté et de respect des coutumes. Leurs sabots étaient de modèle plus allégé que celui des hommes et surtout des marins. Les talons étaient galbés en forme de cuvette et souvent une bande de cuir travaillé couvrait le cou de pied. Elles portaient dedans des chaussons noirs épais, bien pratiques en guise de pantoufles pour évoluer dans la maison. L'usage voulait en effet que les sabots restent à la porte et le premier geste, en entrant, était de les ôter sur le seuil. On m'avait offert de petits sabots d'enfant que je n'ai jamais portés mais qui servirent longtermps à espèrer au coin de la cheminée froide à chaque veille de Noël.

Bien sûr, ces tenues de travail n'étaient pas permanentes mais beaucoup, à terre, restaient vêtus de toile, troquaient à peine les sabots contre des savates ou des chaussures d'aisance et ne se montraient en costumes de ville, assez rustiques pour ne pas briser l'harmonie portuaire, que pour les grandes occasions comme le Dimanche ou le fameux Pardon et ses festivités. En temps normal quelques notables, artisans ou commerçants, sans compter les inévitables administratifs en uniforme, faisaient exception, probablement volontaire. Des plus communs étaient surtout la casquette de marin et les sabots laqués noir presque partout.

Emportés par le mimétisme touristique, mon père et mon grand-père se sont équipés de casquettes de boulistes provençaux qui leur donne une allure étrange entre tous ces marins. Ils se sont même abandonnés au snobisme de la chaussure de toile blanche qui complète admirablement leur silhouette de gens en vacances juste assez conciliants pour adopter au moins le pantalon du pays. Avec sa bouille ronde et sa moustache retour-des-indes le Pépé faisait tellement britannique qu'on lui aurait volontiers demandé l'adresse de son club et le pedigree de son cheval. Quant à moi, moitié pour m'éviter les traumatismes ultra-violets, moitié pour faire joli, on m'avait affublé d'une sorte de gâpette d'origine indéterminée qui me rabatait les oreilles et me donnait un air encore plus idiot que de nature. L'horreur échangée contre un modèle plus classique, le résultat fut pire. Devant un tel désastre esthétique et cédant à mes hurlements de réprobation, on m'en a acheté une troisième qui ne m'allait pas mieux. Nous avons donc abandonné tout espoir de me voir porter une casquette dans les endroits où quelque collègue de ma Tante, spécialiste en handicapés mentaux, aurait pu m'apercevoir.

Mes pérégrinations dans la rue principale et quelques diverticules m'amenaient souvent à m'intéresser aux particularités de l'endroit. La plus stupéfiante était l'invraisemblable quantité de bistrots ou diverses formes de débits de boisson que pouvait contenir une surface urbaine aussi limitée. Tous les commerces, sans exception ou presque, arboraient l'omniprésent écriteau « Buvette « en plus et à côté d'indications plus nécessaires au chaland, à propos, notamment,de ce qu'on y vendait. Sans citer les épicerie-buvettes, boulangerie-buvette, coiffeur-buvette et autres banalités-buvettes, j'étais resté médusé en face d'un pompes-funèbres-buvette bien propre à rasséréner les familles des disparus.

On m'a toujours affirmé que les curés ne foutaient rien mais qu'ils commençaient de bonne heure. C'est faux. Ce sont les marins-pêcheurs qui commencent tôt. Vers quatre heures je les entendais qui trainaient leurs sabots au carrefour, pas loin du pissoir public, point de ralliement de tous les équipages du quartier. Comme je m'étais couché à l'heure des poules et des enfants disciplinés, je me levais furtivement pour regarder les silhouettes qui passaient, l'aviron sur l'épaule posé sur le ciré jaune plié en carré et le panier d'osier à bout de bras. Quatre heures ! Ce sont des horaires d'alpinistes retardataires ! J'enregistrais pour le reste de mes jours le souffle du port qui se réveillait pendant que je me rendormais. Il m'arrivait, le soir, de courir jusqu'aux extrémités de la digue neuve de Léchiagat. Je pouvais y deviner au loin les feux des Glénans comme dans un rêve de navigation lointaine. Cependant mon regard revenait toujours au géant de Penmarc'h, son trait de lumière jeté dans l'infini, sa gloire seigneuriale et rotative. Les ésotéristes ont leur manteau de lumière. Ici c'est une flèche giratoire sur cuve de mercure, comptée en millions de bougies parce qu'on n'a pas encore inventé d'autres unités plus incompréhensibles. Réveille-toi Roi Cheval aux oreilles pointues...ta poésie fout le camp !  Quelques fois je ne voyais rien de ma fenêtre bouchée de brume de mer dense comme une soupe. J'entendais la vache d'Eckmül mugir sa lugubre sirène et je sentais vibrer toute la côte d'un frisson angoissant. J'imaginais les mânes des naufragés disparus s'agiter dans leur cercueil d'écume. L'image était vachement bretonne et l'Ankou en était tout chose. Je me retournais dans mon lit sablonneux et j'entendais les pot-pot-pot étouffés des malamoks et le pet-pet des crabiers qui s'en allaient à l'aveugle entre les feux bicolores noyés dans le noir. Les vers de bois recommençaient à râper obstinément la cloison. Bonnes gens...dormez en paix; J'émergeais au soleil dans le babillage saccadé du breton féminin. On s'interpellait de seuil à seuil. Des volets claquaient et des roues de charrettes sniûlaient au carrefour. Marrantes ces charrettes à plateau, haut perchées sur des roues immenses. Elles allaient au port quérir quelques caissettes de poissons dodus que l'on retrouverait tout à l'heure au marché entre les coiffes bavardes et des étals de dentelles toutes fraiches exposées sur de larges feuilles de papier coloré. Je dévorais quelques tranches de bon pain au levain acide engluées du beurre jaune et salé qui laisse des moirures bizarres à la surface de mon Banania y'a bon. Je me dépêchais pour partir à la pêche avec mon père qui, dans la rue, frictionnait son crâne chauve à l'aide de sa casquette. Signe d'impatience de celui qui s'est chargé de débarrasser le gamin des jambes maternelles ou assimilées. Le Pépé reviendrait bientôt chargé d'un gros sac à provisions grouillant. Il le viderait sur la table en un échafaudage de langoustines gesticulantes. On les mangerait à midi, accompagnées d'une mayonnaise trois fois recommencée par la Tante qui parle trop et ne touille pas assez .

On m'avait expliqué que tous ces blocs à peine émergés étaient autrefois des montagnes, qu'à cette époque la mer s'était tellement retirée que l'on allait en Angleterre à pied sec. Je me demandais s'il y avait tellement de gens par ici en ces époques archéologiques pour s'en aller à pied vers cet inconnu où l'on roule à gauche. Nous revenions régulièrement les mains vides. Les gamins du coin en étaient très satisfaits car nous leur abandonnions volontiers le produit de notre acharnement halieutique. Il n'était pas question d'introduire à la cuisine, dirigée avec vigilance par la Mémé, le moindre poisson non labellisé, sans garantie d'origine, dont on ne savait ni le nom ni les vertus nutritives supposées. Les voisines étaient appelées en consultation et, le cas échéant, proposaient des recettes. Tout animal pêché en dehors de ces critères draconiens passait immédiatement à la poubelle et de là à l'eau douteuse du port. Nos poissons mordorés allaient donc aux gamins qui prétendaient en faire de la soupe. Je pensais qu'elle devait avoir un drôle de goût car nos prises avaient souvent une drôle de gueule et des piquants partout. Il en est ainsi lorsque les apparences l'emportent sur la raison. J'aimais bien cette pêche en mer. J'avais enfin une bonne raison de me mouiller les pieds sans craindre le spectre de la phtisie galopante. Le projet saugrenu de partir au large dans quelque embarcation de bonne volonté ne s'est jamais concrètisé. Le souvenir du naufrage du Titanic était encore vif dans les esprits de mon entourage pointilleux.

Tellement intégré à la vie des Bretons, il songeait à apprendre à jouer du biniou pour ajouter à son talent de violoniste et de joueur de tous les cuivres, du cornet à pistons à la contrebasse incluse. Il faut dire que le diamètre de ses embouchures augmentait à mesure qu'il perdait ses dents de devant et qu'il refusait obstinément de se faire soigner. Il affirmait que ses lèvres tenaient le coup beaucoup mieux que les oreilles de Beethoven. Un jour il apporta un gros morceau de viande rouge analogue à du bœuf. Tout le monde hurlait au parjure car seuls les fruits de la mer avaient droit de cité sur notre table, par décision unanime et d'autant plus démocratique. L'objet étant certifié comme marsouin par le patron thonier qui l'avait amené suspendu par la queue à ses vergues, on le fit cuire au four avec la déférence qu'il méritait. Il fut mastiqué en silence comme il convient à une prodigieuse exception gastronomique. La Mémé n'en voulut pas et j'eus beaucoup de mal à l'empêcher de vérifier tous les matins ma température rectale à la suite de cette expérience.

J'allais au port tous les jours qui n'étaient pas consacrés à la pêche aux poissons immangeables. J'y allais surtout pour m'imprégner de son atmosphère, des odeurs, des couleurs, des bruits et de toutes sortes de sensations qui font participer au lieu de seulement regarder. Je me promenais le long de la digue ancienne qui se termine par un petit phare avec sa lanterne rouge, sa margelle étroite et sa barrière en fer forgé. Il m'arrivait de m'installer sur le parapet de granit rouillé, usé par des générations de pantalons de toile bleue. Lorsque l'eau était calme je restais là à observer vaguement le clapotis entre les gros blocs de l'enrochement, couverts d'algues verdâtres, de berniques sédentaires, de crustacés minuscules, de toute une vie discrète ignorée. Autour du socle du phare, je devinais dans l'eau profonde les laminaires géantes qui s'emmêlent, de démêlent et s'enroulent entre les blocs du fond de plus en plus sombres à mesure que le regard s'engloutit. De gros congres centenaires venaient parfois renifler les hameçons inutiles que des gamins somnolents agitaient machinalement. Le plus souvent ces pêcheurs sans conviction étaient juchés en face, de l'autre côté de la passe, autour de la lanterne métallique de la digue de Lechiagat, feu vert obligatoire qui balise la frontière entre les eaux qui sont ici et celles qui sont à l'infini. J'allais souvent trainer mes sandales dans les flaques d'eau sale, en évitant les boucles de fer lourd, les restes de poissons écrasés séchés au soleil, l'amarre d'une barque au repos, les bouts de cordages pourris aux épissures échevelées. Il restait parfois à quai un bateau ou deux, silencieux, rutilants, repeints à neuf ou souillés de trainées de rouille. J'éprouvais toujours une certaine inquiétude à voir de près ces grandes machines immobiles ou doucement balancées comme si elles respiraient. J'avais du mal à admettre que ces bâtiments sont des outils. Pour moi, ils semblaient de grosses bêtes endormies que l'on va secouer bientôt, qui vont s'ébrouer et combattre à nouveau.

Parfois le port était endormi. Rien de plus calme qu'un port à l'heure de la chute du jour. Pourtant, il ne dort que d'un œil. J'entendais des coups de marteau, des grincements de scies, des souffles de machines lointaines, quelques râles d'un moteur indistinct. Des bateaux immobiles attendaient au loin, juchés sur leurs béquilles jumelles, serrés flanc à flanc près du quai de Lechiagat. Les mats formaient une barrière légère qui oscillait doucement. Le crépuscule lumineux s'en allait peu à peu sur la mer et les phares s'allumaient les uns après les autres. Je voyais se former l'image secrète du port, un langage de lumière, un discours muet chaque soir recommencé qu'il faut savoir lire. Je n'y connaissais rien sinon une formule étrange que je ne me répétais sans comprendre : « tricot rouge et bassinoire « . J'avais lu ce mantra dans un petit livre à l'usage des plaisanciers. C'était pour moi la clé de l'aventure. J'allais me coucher en suivant les rues sablonneuses déjà vides des hommes qui se lèveraient bientôt pour tracer leur sillage de lune sur la mer sombre. Comme disait un sage : « Si vous voulez revenir, il faut vous en aller ! « .

Les ronflements rageurs des diesels à pleine puissance m'arrivaient par vagues dans le vent. Dès qu'ils franchissaient la passe au ralenti je les voyais de près à les toucher. J'étais agrippé à la rambarde sur la bordure du phare. Parfois un marin me faisait un signe d'amitié comme si je semblais l'attendre. Les uns après les autres ils coupaient le moteur, donnaient un coup de barre d'une souplesse subtile et venaient finir leur course juste contre le quai avec une précision fascinante. Ils me faisaient penser à des skieurs. J'aurais juré qu'ils mettaient à cette manœuvre la fierté intime des bons ouvriers. Immédiatement des hommes sautaient sur le quai, se précipitaient vers les lourds charriots à roulettes et y entassaient les caisses déjà empilées sur le pont, bien en ordre, catégorie par catégorie, prêtes à être alignées à leur place sur le pavé humide de la criée où les premiers arrivés attendaient entre les mouvements de foule pittoresque, tout ce que le ports comptait de marchands, de curieux, de touristes ébahis, de gamins turbulents, de coiffes caquetantes, de patrons blasés, répartis bateau par bateau comme à la revue. Les badauds examinaient, calculaient, estimaient, soupesaient du regard par-dessus les épaules des acheteurs muets, des anciens, critiques ou approbateurs.

Brusquement, une voix tonitruante se mettait à mitrailler la foule dans un flot de breton monocorde qui figeait tout le monde. Les manutentionnaires se jetaient sur l'étalage continuellement remanié dans une succession incompréhensible. J'étais fasciné par ce rituel à l'aspect sauvage, les cris rauques du hurleur intarrissable, les gestes sobres, les bousculades retenues. Foire monstrueuse organisée et captivante dans cette langue inconnue dont j'avais un peu peur. Ils venaient tous comme pour un culte tumultueux, spectacle vivant du travail commun. Déjà des diesels énervés faisaient reculer les bateaux qui se dégageaient dans une ébullition d'hélices rétrogrades. Ils s'en allaient l'un après l'autre vers leur mouillage de la nuit. On fixait les béquilles. On hissait aux mats les lourds filets brunâtres. Les poulies grinçaient. Le travail pour demain prolongeait celui de ce soir. Les échos des efforts humains écrasait la douceur du soir où s'allumaient quelques feux, les premiers avec ceux des bistrots à annoncer la nuit venue du large sur la mer déserte. Ceux qui avaient sauté à terre en dernier après avoir remis sommairement en ordre le dérangement calculé du pont, allaient par petits groupes aimantés par les bistrots au gré des préférences, des habitudes, d'un tropisme tribal ou tout simplement au plus proche. Ils avaient replié le ciré en carré dans le panier vide en osier verni. Ils allaient boire un coup immobile en attendant le patron qui viendrait tout à l'heure, avec son petit calepin, distribuer les parts toujours trop minces ou, les jours d'abondance, à peine suffisantes pour amener un sourire sur ces faces de saumures ou un haussement d'épaules résigné. Pierre m'avait expliqué qu'un marin ne gagne pas, de toute sa vie, de quoi acheter seulement un petit bateau. Ceux qui gagnent le plus sont toujours l'armateur, l'industriel, les fournisseurs et, pour finir, le percepteur. Quelqu'un payait la tournée et les petits groupes familiers se séparaient de loin en loin, «...demain matin, quatre heure..que la mer soit belle..» . Je rentrais à la maison la tête pleine d'images inoubliables et de pensées de rougets au four ou de pironos dorés avec des pommes de terre, petites mais succulentes comme en produisaient les jardins sabloneux fumés au varech. A moins, qui sait, qu'une soupe au poisson mouillée de crôutons frits...? La journée avait commencé comme d'habitude. Après la matinée de pêche à Men Meur et une après-midi banale au soleil nous nous préparions à gagner le port pour l'habituelle cérémonie de l'arrivée de la pêche, lorsqu'une rumeur enfla, s'étala, se répandit en ville avec la fulgurance des grands désastres. Il s'agissait de la révolution. C'était l'époque de la sardine pléthorique. A peine au port, j'assistai à la révolte des filets bleus, modification à peine nuancée mais moins historique que celle des bonnets rouges.  Il y a tellement de poissons d'argent dans les caissettes plates empilées sur le quai de la criée, il en reste encore bien plus sur les ponts des sardiniers qui se pressent les uns contre les autres, qu'il n'y a plus de place et que les prix se mettent à baisser jusqu'à l'intolérable. On s'énerve, on hurle, les têtes s'échauffent et les poings se serrent dans les poches. On commence à s'en prendre aux mareyeurs qui refusent d'acheter et poussent à la baisse. Quelques meneurs se mettent à gueuler à la grève et bousculent les caissettes à grands coups de sabots. Dans les hurlements de haine politique, les beuglantes contre les affameurs, bourgeois gavés, capitalistes, se lèvent tout à coup des nuages de sardines jetées à brassées dans une gigantesque pagaille et une explosion de haine à tout casser. Dehors et sur les ponts encore chargés, tout le monde vocifère, se rue sur les caisses et jette des flots de sardines par-dessus bord dans une sorte d'allégresse sauvage . Ma tante arrive. Rompue aux émeutes et aux défilés rageurs parisiens, notre Louise Michel en cothurnes ne pouvait pas rater çà. Elle plonge dans la masse en hurlant plus fort que tout le monde, le poing levé, ébouriffée. Je m'attends qu'elle entonne La Jeune Garde d'une minute à l'autre. Vincent, qui n'a pas le sarcasme dans sa poche, murmure quelque chose à propos de poissons volants. Il reçoit une décharge de « bourgeois facho ! « qui le met de joyeuse humeur. Il grimpe sur une murette et m'attire à lui. J'épargnerai au moins mes sandales menacées par tous ces sabots qui piétinent. Il y a tellement de monde sur la digue du phare qu'une grosse bigoudène est bousculée. Elle tombe à l'eau verticalement et barbote au centre de sa corolle de jupons superposés en hurlant à la mort. Un acrobate dégringole l'échelle de fer, saute dans une plate, godille furieusement en se marrant comme une baleine et alpague la mémère par la peau du dos sous les applaudissements de l'assistance hilare. On réajuste la coiffe, on essore sommairement les jupons. La révolution tourne à la liesse populaire. Faute de munitions, un peu partout les gens s'égaillent chacun à sa fureur ou à sa rigolade. Le rideau tombe sur le dernier acte des Sardines de la Colère. Je suis rentré déçu entre Vincent et ma tante qui gesticulaient et se chamaillaient à grands coups d'arguments incompréhensibles dont je saisissais seulement qu'il y en a marre, que çà va péter, que le repas de ce soir serait sérieusement contradictoire jusqu'à ce que le Pépé nous envoie sa tirade sur la politique parisienne qui commence à nous emmerder et que la révolution se fait à coup de fusil et pas à coups de gueule. Je me disais aussi que ce soir les sirènes d'urgence ne hurleraient pas pour la mise en boite. Il n'y aurait pas de sardines entassées sur les longues tables des usines aux bourreaux du peuple, pleines de vapeurs et d'huile bouillante. Le lendemain, à marée basse, je suis revenu sur les lieux de la bataille. Des pompiers lavaient à grands jets les restes de sardines écrabouillées. A travers l'eau glauque du port je devinais une épaisse couche de poissons argentés qui se stratifiaient lentement. J'imaginais que tous les crabes de toutes les côtes atlantiques accouraient à la curée et s'en mettaient plein la.....au fait, ont-ils une panse ? Lorsqu'il n'y avait pas de révolution nous allions à la plage. Pas trop tôt car il fallait digérer avant de s'approcher de l'eau et surtout ne pas s'y tremper, ne serait-ce que d'un orteil, avant les quatre heures fatidiques et obligatoires fixées par quelque grand médecin de notre ignorance. Nous partions en caravane par la rue qui mène à Saint-Guénolé en longeant par les dunes l'immense Grève Blanche. Mon père allait devant, portant à l'épaule la grande tente à rayures qui servait de cabine pour le séchage des fesses mouillées et autres nudités. Elle tenait debout grâce à un agencement de montants en bois rond qui s'emmanchaient par des douilles métalliques où l'on se pinçait les doigts avec des jurons variés selon le degré d'habileté de la victime. Il y avait aussi des tendeurs aux quatre coins, tenus au sol par de gros piquets de bois blanc qu'il fallait enfoncer dans le sable mou à coups de maillet et qui servaient surtout à nous étremaler si on ne passait pas suffisamment au large de l'engin.

Le montage de la tente prenait une bonne demi-heure d'agitation générale bien propre à accélérer la fameuse digestion prophylactique. Lorsque tout était en place, on songeait au soleil. Il fallait s'en protéger à cause des brulures et s'en défendre à cause des insolations à l'aide d'une crème d'une efficacité affirmée par son étiquette et fortement mise en doute par la couleur de nos épidermes. Seule ma mère bronzait à une vitesse accélérée par son étonnant faciès de pseudo-gitane et, dans une moindre mesure, le Pépé dont les capacités d'adaptation étaient légendaires. Les autres mijotaient en conscience et portaient divers couvre-chefs aussi inefficaces que ridicules.   Les Italiens disent ; « Quand quelqu'un est au bal il faut qu'il danse « . Il nous fallait donc nous jeter à l'eau. Pour le grand-père tout allait pour le mieux. C'était un athlète confirmé, du style collant intégral,coupe en brosse et moustache en crocs. Outre quelques galipettes sur les barres parallèles, sa spécialité était de monter à la corde lisse à l'équerre, départ assis, et d'en redescendre la tête en bas. On l'avait proposé pour rempiler après l'armistice et entrer au bataillon de Joinville. Il avait préféré revenir au pays mais n'avait rien oublié de ses exploits militaires et musculaires. Il plongea et nagea. Mon père refusa tout net. Pour être tombé à l'eau, d'un ponton où il agitait un fanion officiel au cours d'une régate sur le Léman, être resté un petit moment à produire des bulles et avoir détrempé irrémédiablement un costume tout neuf, il avait conservé une prévention compréhensible envers l'eau et ses dérivés. Ce n'est pas une chute à vélo dans un torrent, à partir du pont de Boëge, le soir où il trouva bon d'y emboutir une chèvre errante, qui devait le réconcilier avec les bains, intentionnels ou pas. La grand-mère ne se posa même pas cette question saugrenue. Ce n'était pas de son temps. C'était mauvais pour une foule de raisons péremptoires et puis sa dignité naturelle s'y opposait définitivement. Ma mère se mit en tête de nager puisque je devais nager. Elle avait skié puisque je devais skier. Elle se serait mise au badminton ou à la chasse au morse le cas échéant. Elle brassa donc et s'en tint là. La Tante nageait bien, allait à la piscine à Paris. Ses chevaliers-servant l'emmenaient souvent en weekend- sur la côte normande pour aussi nager. Elle se comportait donc comme un poisson habile. Un assez gros poisson tout de même dont l'indice de flottaison était proportionnel à ses formes relativement abondantes. C'est elle qui me montra les mouvements de la brasse. Je m'aperçus très vite qu'une simple grenouille en aurait fait autant. Après l'instruction venait l'application. Avant l'application venaient les précautions. A la suite de quelque paracentèse j'avais conservé un tympan, ou les deux, assimilables à une passoire. On m'enfila donc dans les oreilles des sortes de tétines obturatrices afin que l'océan ne coule pas tout entier dans ma gorge. J'étais sourd mais étanche. Pour éloigner la calvitie précoce héréditaire dont mon père était un exemple vivant, on me coiffa d'une sorte de casque en caoutchouc attaché sous le menton par une lanière aussi extensible qu'une corde de pendu. J'étais étranglé mais chevelu. On me força à porter des sandales moulées dans une matière bizarre assez lourde pour convenir à un scaphandrier. Ainsi équipé, je me suis avancé dans la mer à la manière du gamin dans la mare aux grenouilles dont on sait qu'il n'avait d'eau que jusqu'aux genoux car l'étang n'était pas assez profond pour que çà rime. Sur le bord, c'est-à-dire à trois mètres, ma mère se tenait droite, tendant à bout de bras un drap de bain bien sec, prête à m'envelopper dès ma sortie dans la douceur salvatrice du tissu éponge. Une pneumonie est si vite arrivée ! Elle ressemblait à un torero prêt à capear le dernier bicho de la tarde. Mes progrès furent fulgurants. Je nageais si bien et si loin qu'il fallait retenir la Mémé qui voulait appeler le secours en mer. D'autres auraient dit que je pataugeais mais le monde est plein de malfaisants critiques. Je nageais comme une brique mais je nageais. On ne peut consacrer sa vie à la neige, au rocher, aux grands cols en vélo et aux pistes noires, sans compter le ski aéroporté et, en plus, à la natation. J'étais comme ce marin qui ne savait pas nager car, disait-il, si je tombe à l'eau, le mieux est encore de couler tout de suite. Il ressemblait à ce guide de haute montagne : « Monsieur, si vous tombez ici, vous tomberez tout le reste de votre vie «

J'allais souvent me balader sur les rochers qui marquent le début de cet arc immense, virgule interminable de sable immaculé, ponctué au loin par les tours élancées d'Eckmühl et son compère. Je marchais aussi loin que possible et je revenais lentement en suivant toujours la laisse de mer pleine de bigorneaux, de puces sautillantes et parfois de belles coquilles bien propres que je soumettais pieusement au jugement de mes instructeurs. On se méfiait énormément des coquillages. On n'en mangeait jamais depuis l'aventure édifiante survenue à ma tante . Ayant surpris quelques enfants en train de ramasser des coques à l'issue des égouts de Saint-Guénolé, elle leur reprocha, très indignée et non moins pédagogue : - Vous n'allez pas manger çà ? - Oh non Madame... c'est pas pour manger, c'est pour vendre ! La conchyliologie en fut condamnée à jamais. En attendant une éventuelle remise de peine, j'escaladais les petites dalles pleines de trous d'eau habités de crabes fuyants ou de poissons minuscules... et je cicatrisais mon genou. Toutes les histoires générales présentent des épisodes particuliers qui apportent un aspect véridique aux pires simplifications synthétiques et autant de satisfactions égotistes au conteur assez prétentieux pour se prendre pour le nombril du truc. Pour moi c'était le genou droit. Quelques temps avant de décider de l'émigration qui nous amènerait au Guilvinec, faute de prolongations continentales pour aller plus loin encore, j'avais violemment rencontré une pile de plots creux qui, s'ils avaient été pleins, auraient fonctionné de la même façon. J'étais en culottes courte. Ils érodèrent en plein sur ma rotule une plaie contuse circulaire de la taille d'une pièce de cent sous. Cette horreur était toute dentelée sur les bords et suffisamment opaline au milieu pour qu'on suppose, avec un minimum d'instruction élémentaire, que sous le périoste il y avait un os. Elle ne saignait pas, ce qui réjouit bêtement tout le monde. Rassuré, le corps enseignant s'ingénia à me verser là-dessus divers liquides nauséabonds présumés antiseptiques mais qui ne l'étaient que sur les étiquettes mensongères des flacons de bonne volonté. Deux ou trois compresses et quelques bandes Velpeau plus tard je suppurais comme une fontaine à leucocytes moribonds et la périphérie de la chose devint d'un bleu assez dégueulasse. Le corps médical surpassa l'Education Nationale en matière d'avis divergents. De l'éther à la pommade cicatrisante du Docteur Demédeux, de la teinture d'iode à la feuille de choux macérée dans la gnôle, tout passa sur ce cratère à staphylocoques aussi dorés que répugnants, mais ils n'étaient pas seuls. Je fis alors la connaissance des aérobies qui vivent au grand air et celle des anaérobies qui sont trop timides pour çà et qui te bouffent depuis dedans. Ce fut finalement la Bretagne et son climat tonifiant qui me trouva plongé dans l'eau de mer aux effets thérapeutiques inattendus et qui, pour tout dire, nous en boucha un coin. En quelques jours, juste après avoir envoyé mes pansements par-dessus les menhirs, tout s'élimina, tout disparut, tout cicatrisa, tout revint in restitutio ad integrum, aux yeux écarquillés de tout le monde. Il est vrai qu'un saine réflexion microbiologique aurait pu amener mes médecins à penser que, aéro ou anaérotrucs, mes microbes n'aimeraient pas du tout le contact pénétrant de divers chlorures et plusieurs oligoéléments du voisinage mélangés à la soude qu'on tirait du goémon incandescent. De plus, à cette époque, on ne polluait guère, en l'absence d'écologistes militants pour nous le faire remarquer et s'en faire élire. Fin de l'épisode et vive le chlorure de sodium !

Une chose est de brasser dans l'eau, une autre d'évoluer à la surface. Ma grand-mère, coutumière des décisions fatales, décida que je devais naviguer. Il s'agissait seulement de ramer. Elle était persuadée que cet exercice pourtant fastidieux me développerait une musculature d'athlète, à condition toutefois de ne pas me mouiller les pieds. Le rapport n'était pas évident mais elle ordonna de louer un bateau. Les hommes se mirent en chasse . Mon père découvrit une plate assez étanche pour ne pas couler immédiatement et la Mémé en obtint l'usage autorisé moyennant un loyer minuscule. On nous assurait qu'elle tiendrait la mer à condition de rester dans le port où se trouverait toujours quelqu'un à portée de voix pour nous repêcher. Nos capacités de navigateurs ainsi mises en doute et celles de pince-sans-rire des bretons confirmées, nous avons tout de même poussé l'engin à flot en profitant de la marée haute. Il ne flotta pas mais se remplit à la perfection. Un voisin compatissant nous expliqua qu'il y avait quelque part un trou rond qu'il serait préférable d'obturer à l'aide du bouchon adéquat avant d'espérer un résultat plus encourageant. Il ajouta que cette manière de couler volontairement une plate au repos prolongé est le bon moyen d'éviter le dessèchement du bois et d'assurer l'étanchéité des assemblages. Nous approuvames, pleins de gratitude pour la parole du technicien secourable. Le bouchon découvert fut enfoncé en force dans son logement à grands coups du maillet rustique que mon père s'était fabriqué et qui ne quittait jamais le coffre de la C4. Il servait principalement à remettre en place les enjoliveurs après réparation des crevaisons. Ensuite, comme de juste il fallait écoper et là, par un incompréhensible désintérêt, tout le monde s'en alla, à l'appel de tâches aussi urgentes qu'inattendues. Nous avons donc écopé longuement dans la solitude crépusculaire d'une plage subitement déserte. Le lendemain nous vit en proie aux affres d'un problème technique insoluble. Nous n'avions pas de rames et, visiblement, les gens du Guilvinec ignoraient radicalement l'usage de cet instrument pourtant bien primitif. Nous n'allions pas pagayer, tout de même? Sur nos lacs où la navigation n'est pas non plus de la rigolade, nous utilisions des rames longues et plutôt légères à pelles incurvées. Les avirons qu'on nous proposait ici étaient lourds comme des poutres, trop courts et leurs pelles étaient planes et épaisses. Cette fois-ci nous avons tenu la dragée haute aux intéressants du coin en leur démontrant qu'ils ne connaissaient rien au canotage romantique, faute de bergères enrubannées et de poètes tuberculeux pour leur chanter des sornettes.

Le départ des platonautes fut fixé au lendemain matin. La famille, émue aux larmes, vit s'éloigner à grand effort de rames pesantes, le petit-fils et son grand-père, le premier assez énervé de tant de cérémonie, le second toujours à l'affut d'une originalité de plus à son palmarès pourtant fâcheusement garni. Le départ de la Santa Maria et son acolyte Santa Peseta, ne fut pas plus solennel. Nous avons fait le tour du rocher rond en forme de chapeau, évidemment breton, qui sert de dépotoir à guano aux goélands de toute la côte bigoudène. Nous sommes revenus en quelques éclaboussures, malgré la perte momentanée d'un aviron fugitif brillamment repêché à l'aide de l'autre. Expérience faite de mes capacités nautiques limitées je me suis juré d'apprendre à godiller. Pierre Biguais m'a montré le mouvement. On balance un peu et on avance en zig-zag mais il paraît que c'est une question de dosage. En nous voyant, de sa fenêtre, cahouater ainsi la Mémé s'en arrachait ses bigoudis. Ma mère refusa tout net de monter dans ce truc qui remuait autant et le Pépé était aux anges d'avoir ajouté la godille à ses activités aventureuses et généralement traumatisantes. On nous interdit d'approcher des gros bateaux à cause du sillage qui nous chavirerait sûrement et de toutes sortes de collisions imaginaires tirées d'épouvantables histoires titaniquestes. Sans rien dire, je doutais un peu que cela se produise sur les rives de Lechiagat, à la godille ou autrement. En effet et je l'avoue non sans immodestie, nos audaces allaient au moins jusqu'à Lechiagat. La seule véritable mais puissante entrave à notre navigation était l'omniprésence de la marée. A ce qu'il me semblait, ce phénomène devait être compréhensible et j'assaillais de questions lancinantes tous les membres supposés instruits de la famille, pour ne recueillir que des « çà monte, çà descend ». Je m'en étais rendu compte tout seul. Les plus corrects n'ajoutaient pas « et puis merde «. Les autres si. Je devais donc me contenter de la lune qui attire et repousse et je contemplais, navré, le sordide cloaque vaseux qui apparassait ou disparaissait selon un rythme que j'avais du mal à mesurer exactement parce que, je dormais pendant la nuit d'ici à l'instar de la moitié de l'humanité et que l'autre moitié dormait pendant la nuit d'ailleurs. Je m'étais donc résigné à faire comme tout le monde, regarder le matin s'il y avait de l'eau au raz de la maison ou s'il faudrait attendre pour que la plate se mette à flotter. Je recommençais sans le savoir l'expérience qui avait terrorisé les premiers Grecs qui dépassèrent les Colonnes d'Hercule. C'est ainsi que se forme la jeunesse au contact des bons classiques. De ces expéditions maritimes obligatoires dépassant rarement la limites des eaux territoriales de la grand-mère, il ne ressortait souvent qu'une évidente monotonie. Quand j'en avais marre de godiller c'est le grand-père qui nageait à la façon des terre-neuvas. C'était du moins l'avis d'une sorte d'ours barbu et surmonté d'une casquette très avachie qui nous en fit la remarque si vexatoire qu'elle déclancha un « Et ta soeur « dont j'avais lu quelque part qu'elle était une citation extrèmement tronquée du poème suivant : Et ta sœur ? / Elle bat le beurre. / Si elle battait la merde çà f'rait plus d'odeur.

De temps à autre, profitant d'une marée particulièrement élevée, nous franchissions le barrage de gros cailloux du gué de l'inévitable Lechiagat, pour aller nous perdre dans le cimetière à bateaux tragiques du fin fond du port délaissé. Nous nous hâtions de revenir avant que le barrage émerge et nous ferme la porte. Nous raclions un peu au passage. Je trouvais grotesque et lamentable cette pourriture ostensible, cet abandon répugnant de cales éventrées comme des cavernes, de coques béantes aux entrailles décomposées. Un philosophe aurait assommé tout son monde pendant plusieurs soirées avec une analyse désespérante de la vulnérabilité et de la vanité de la peine des hommes et autres banalités sur l'évidence qu'il faut mourir un jour, bateau ou batelier, sociologue ou pas. A la maison c'était la Tante qui se chargeait de ces sortes de commentaires qui déclenchaient chez tous les autres l'envie incoercible d'aller prendre le frais à l'autre bout du monde. Pour les hommes c'était la buvette du carrefour. Pour moi c'était les Pieds-Nickelés ou Monsieur-Illico un peu avant le retour aux vers de bois.

Quelles que soient mes intentions sportives le splendide corps d'athlète se faisait attendre. C'est encore sur l'iode et le phosphore, pour l'esprit aussi, que je comptais pour satisfaire les ambitions extensibles de ma grand-mère. Toute une panoplie de directives gastronomiques m'y encourageaient qui se résumaient en un mot : poisson. Les crustacés et éventuellement les cétacés étant compris dans ce vaste ensemble nous avions le choix entre les diverses séductions matinales du port. En effet, si les pêcheurs au large rentraient presque tous ensemble pour la criée, une petite quantité de pêcheurs solitaires ou en équipage réduit, sortaient avant l'aube pour relever des casiers ou seulement pêcher à la ligne. Leurs prises nous étaient directement accessibles. Il suffisait de les attendre et de faire son choix du haut du quai. Les sardiniers vendaient directement aux usines et les chalutiers aux grossistes. Nous étions donc des amateurs passionnés de pêche artisanale, cette forme sympathique d'exploitation qui n'épuise ni les fonds ni les machines, nourrit chichement son homme mais le nourrit tout le temps.